・・・。

・・・・・・。

そうです! 水道を引いてあげれば良いですね!

水源から集落までパイプを繋げて、ポンプは手動式にすればなんとかいけそう。

発展途上国だろうが、募金やボランティアでなんとかできる方法を考えればいいです。

と、いうのが一般的な考え方で。

大体このような発想で、なんとかする方法を考えるそうです。

ただ、お金を払ってなんとかするなんて、デザイナーじゃない。外注か!

で、ここからが本当のデザインの話です。

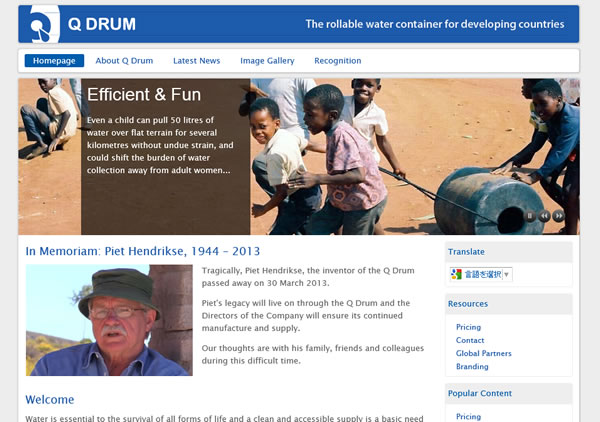

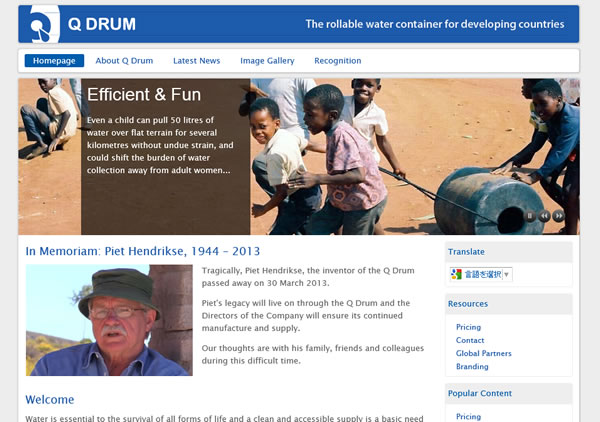

発明家であり、建築家であり、土木技師でもあるピート・ヘンドリクス(Piet Hendrikse)は、大掛かりな工事を必要とせず、女子供に水を運ぶ仕事を止めさせようとするわけでもなく、水を入れて運ぶ容器の方の形を変えることを提案しました。

その形は、ドーナツ型のプラスティック容器で、耐久性のあるものです。

耐久性というのが実はデザインのキモともなるのですが、鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)という材質で滅多に壊れないものです。

このプロダクトデザインは、かなり単純で乱暴なように見えるのですが、シンプルなだけに使い勝手に優れ自由度が高いです。

この「シンプル」というところは僕の求めるデザインというキーワードやコンセプトに最も共感する部分で、

自由度が高いということは、使う人のアイデア次第で無限の可能性を秘めているというところに、非常にロマンを感じます。

この中心部の穴には、その辺の適当なロープを通します。

そしてそのロープを引っ張ることで、円形の容器はごろんごろんと車輪のように転がり、回転の力を利用して勝手に前に進み、重い物を「持つ」という重労働をしなくてもいいのです。

これが、Qドラム。

(C) Q Drum

(C) Q Drum

■

Q Drum, the rollable water container for developing countries

http://www.qdrum.co.za/

優れているのは、輸送能力だけではないです。

引っ張る部分が最初から取り付けられていないのは、壊れたり無くしたりした際に代用品にすぐに変えられるからです。

そのへんで拾った紐でも、衣服の切れ端を繋ぎあわせても、この紐は作ることができます。

これが金属の付属品だったりしたら、壊れたり無くしたりで大変。

細部のことまで考えられた、非常に良いデザインです。

Qドラムは、誰もが「そんなの私にも思いつく形だよー」と言うのですが、今まで誰も思いつかなかった。

この「思いつかなかった」の状況を自分自身が把握することは、クリエイティブでは非常に重要です。

「思いつかなかった」は「問題を真剣に考えていなかった」。

生活用水の運搬は、水を汲みに行くのが面倒だったのではなく、重い物を持つことで身体に負担がかかるのが問題だったのです。

っていうか最初からそう書いてあるのだけれど。

そこに気づきことさえすれば、このQドラムの形状の答えは、もっと早く世の中に出ていたのではないでしょうか。

もしくは、自分が「実際に」「現地で」「重い容器を抱えて運ぼうとしたら」、このような問題解決方法は簡単に思いついていたのではないでしょうか。

「Qドラム」はその後、ニューヨークにあるスミソニアン博物館で「Design for the Other 90 Percent(その他の90%のデザイン展)」で展示され(スミソニアン群、クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館)、デザインの教科書的な存在として、デザイナーがお手本にするべきプロダクトデザインとして世界に衝撃を与えました。

「その他の90%のデザイン展」については説明がちょっと必要だと思うのですが、

iPhone なんかのデザインは世界中の 10% にしか必要とされていないデザインで、世界中の国ではもっと「困っている人」たちがいて、その困ってることを解決する「本当に必要とされているデザイン」の展覧会です。WEB上でも確認できますよー。

http://www.cooperhewitt.org/exhibitions/design-other-90

さて、ここまでが「美しいデザイン」の話。

ここからが本題です。

このQドラムが「教科書的な存在」というのは、もうひとつの側面があるからです。

このQドラム、実際には現地で使われていません。

理由は簡単、購入したいという人がいなかったからです。

ドーナツ状と特殊な形状を製造するための設備。

運用上どうしても必要な強度を確保した素材(※ちなみに耐用年数は 8 年だそうです)。

この2つを実現するためにコストが高くなり、現地の人には高価すぎて手が届かなかった。欲しいけど買えない、という状況なのです。(現在では寄付や募金プロジェクトなどが動いています)

人々生活を変える、負担を減らし楽にする、というデザインコンセプトは完璧だったはずですが、売れる商品ではなかった、ということですね。

究極論を言えば、100億円くらい使って「全自動水汲みアンドロイド」を作っても同じだったわけです。

この話はいくらでも議論され、必ず最後には無言になってしまうほど難しく意見もでないものなのですが。

デザイナーに含まれるいろんな問題を語る上で、ひとつ覚えておきたい話です。

併せて読みたいデザインの話

2013/01/10

アフガニスタン地域の砂漠では、現在、1ヶ月に 40 人もの人が紛争時代に放置された地雷によって生命を落としているそうです。その地雷撤去を安全かつ低コストで行うことができるプロダクトを、アフガニスタン出身の工業デザイナーであるマスード・ハサニ(Massoud Hassani)氏が発表しました。■Massoud Hassa…

2013/10/08

(C)Sputniko! Sputniko!(スプツニ子!)さん。略称「スプ子」。インターネット上で話題の「美人理系アーティスト」という地位を築き上げた、女性クリエイターです。彼女の経歴は、すごく変わっています。父親は関西出身の日本人。母親は英国人。両親とも数学者で、その才能を受け継いだ彼女は高校をさぼ…